2025年3月19日【文部科学委員会】修学支援法案に関して、あべ文科大臣に質問しました。

※赤字はブログ掲載にあたっての補足です。

====

委員長 次に、大石あきこ君。

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

今回の修学支援法改正について、多子世帯の支援とされます。

この多子世帯の定義が、3人の子を現に扶養している世帯という定義になるということで、あべ文科大臣、第一子が卒業したら第二子が支援から外れるという多子世帯の定義に基づく支援では、支援の予見可能性も含め、「理想の数の子供を諦めることがない社会」の実現に寄与しないのではないですか。

あべ文科大臣 今回の制度改正、3人以上で同時に扶養している期間が最も経済的な負担が重い状況ということで、この負担が集中している期間の世帯を財源が限られている中で支援しているところでございまして、制度をまず着実に、効果を見定めながら、更なる負担軽減と支援の拡充で論点整理をして、十分な検討をした上で、また、その次の施策に関しても取り組んでまいりたいというふうに思います。

大石 質問の一回の返しの答弁で、教育費の負担を理由に3人以上の子供を持つ希望を断念している世帯に対しては一定の後押しになるものと考えていますと回答されているんですけれども、その考えでよろしいですね。

あべ文科大臣 はい、その考えでございます。

大石 この委員会でも、ほぼ全部の、全員の委員が言ったように、それ、ならないでしょう。

この制度が非常に複雑怪奇だったり、定義がおかしいことによって、本当に必要な支援は受けられないんですよ。

3人以上の現に扶養している世帯だから、卒業したら上がってしまうので、結局、いろいろ、全員の子供に支援を受けるためにはどうすればいいんだとシミュレーションしましても、これは卒業年度をそろえるしかないので、三つ子を産むしかないじゃないですか。

全員が全学年の支援を受けようとしたら、本当に三つ子を産むしかない。まあ、四つ子でもいいんですよ。

三つ子以上産まないといけないし、かつ、全員留年なしやぞ、全員卒業年度をそろえろよとやらないと、全員が支援は受けられないという、そういうたてつけの制度になっていて、これは何の罰ゲームで、何の後押しになるんですか。

質問していませんよ。

この支援制度自体が、従前のものからしても、支援の対象は狭いので、根本的にこれはおかしいだろうということを言いたいんですね。

支援対象者というのが、今、学生さんが全体で360万人いるそうです。それに、今回、多子世帯の学生等に該当する人は、よっぽどの資産を持っている人以外は上限額までは支援するよと。

360万人いる中の、今回の多子世帯の支援を受けられるのが41万人、40万人ぐらいなので、9人に1人ぐらいなんですね、学生さんの、現にいる。従前の低所得者世帯の学生等に該当する方々も、満額は一部ですけれども、何らかの制度が受けられる、この方々も今約43万人、40万人ぐらいですから、それも9人に1人なので。今回のやつで9人に1人が対象になる、多子世帯。

今までのやつで、低所得者等というところで、9人に1人。

結局、その9人に7人、どういう層かというと、いろいろな場合分け以外の中間層56万人と、それ以外の高所得者層約220万人ということで、足し合わせると270万人なので、結局、これが可決したら4月から始まるとされているこの法律の支援対象からは、9人に7人が除かれてしまうんですよね。

それは、予見可能性というか、自分の子供が大学に行くときにこの支援が受けられる可能性は低いわけですから、少子化対策だったり、まずは機会均等になるわけがないんですね。

高所得者層というのも、高所得者やったら仕方がないかなと思うかもしれませんけれども、高所得者層が世帯収入で600万円以上と。

高所得者なんですか?

年収600万以上で、600万、610万とかの人が、1人育てて、もうさんざん言われていますけれども、私学に行かす、また国公立に行かす、もう大変ですよというところで少子化が止まらないのに、三つ子以上を産まないと全員が支援できない制度をやりました、まずはやらせてくださいではいかないんですよね。

あべ文科大臣が何度も言っているように、先ほども私の答弁でも言いましたけれども、財源が限られている。

それが原因でしょう。それで、財源が消費税なわけじゃないですか。それを仕方がないんですと言っているから「国賊」なんですよ。

これはあべ大臣だけではないと思っています。

これは本当に危機感があるのかという話で、2年前の国会で予算委員会に呼ばれた京都大学の先生が、新しい世代が子供を産む気になる社会制度にしておかなければならない、そうじゃなければもうこの少子化は止められない、トゥー・レイトになる、そのデッドラインが2025年だと2年前におっしゃったんですよ。

そのときに、8から9兆円ぐらいは国がお金を出さないと、その2025年をデッドラインとする危機は突破できないということを、わざわざ2年前の予算委員会で来ておっしゃっているんですよ。

それと全然テンションの違うことを。

↓参考資料:こちらが衆議院予算委員会公聴会公述人としての京都大学准教授の柴田悠の発言

2023年2月16日 (木)予算委員会公聴会における京都大学准教授柴田悠准教授(5:31:00~)

↓参考資料:こちらが京都大学柴田悠准教授のインタビュー記事

”異次元”の少子化対策 京都大学柴田悠准教授「2025年頃までがラストチャンス」日テレnews

その方の言っているのが、国会の外の学生さんだったりご家庭だったり、これから産もうかなという人の気持ちを受けたものだと思いますよ。

ちゃんと因子を、他国で有効だった制度を用いて、組み合わせて、このような制度設計にすれば、2025年、これもかなり遅いけれども、もうぎりぎり間に合うかもしれないデッドラインであるということを説明されたのに、全然ちゃうことをやっていて。

ほとんど全ての委員が、私の今質問した、質問しましたよね、3人の子を現に扶養して、3人以上を現に扶養とかいう定義、おかしいんちゃうか、その扶養要件を外せと何度も何度も質問しているのに、財源が限られているとちょっとおどけた感じで言うて、それで何か笑いが起きたり、しゃあないなとなること自体がこれはおかしいですよ。

だから、財源を消費税に縛られているこの法律というもの自体がもう駄目ですし、財源は国債発行すればいいし、それがどうしても嫌なら資本家から取ればいいんです。

やり切らなければいけないんです、2025年までに。

なのに、これを許した形でこの法案が今日審査され、可決されるというのは、もう非常に残念というか許されないことです。

大学に入る、進学する人が6割を超えたということなんですけれども、大学に必ずしも入らなくてもいいかもしれない、だけれども、前日にほか

の委員が言いましたけれども、生涯賃金が全然変わってくると。

高卒なのと大学卒なのとで生涯賃金が7,000万ぐらい変わってくるから、じゃ、親御さんやその学生さんからしたら、やむにやまれずというか、やむを得ず大学に行かざるを得ないという苦しい立場、事情があるわけですよね。

そういう中で、行かざるを得ない中で、私学の学費がどんどん上がり、国立の学費も上げる議論がなされていて、じゃ、この問題をどうやって解決するかということを今まさにこの場で議論されるべきであったし、なのに、おかしな、この変な制度に関して、おかしいんじゃないですか、扶養要件を外したらいいんじゃないんですかというのに、財源が限られているんですよ、何回も何回も言って終わるというのは、もうそれは質疑をやる意味がないので。

元々、公立なり私立の授業料が高いという問題が議論されるべきだったと思います。

なのに、文科大臣は、授業料の更なる値上げ、これを大臣が進めているじゃないですか。

伺いますね。

えげつない人をあべ文科大臣は中教審に入れられました。

あべ文科大臣、大臣は、国立大学授業料を約3倍の150万円に値上げすることを提唱した伊藤公平慶応義塾大学教授の主張に賛成するか反対するか、

明確に答弁してください。

↓参考資料

「国立大学費を年150万円に」提言が波紋、慶応義塾長「高度な人材育成に必要」…「低所得層が進学できない」と批判の声:リンク先 読売新聞

あべ文科大臣 この伊藤委員ですか。

(大石委員「いや、知らないですけれども。委員ですよね、大臣が選任した」と発言)

御指摘の値上げということを言われた発言でございますが、中央教育審議会の今後の高等教育の在り方について様々な議論をされている中の委員のお一人である伊藤委員の出された御意見と承知しているところでございますが、私ども、国が示す国立大学授業料の標準額の設定に当たりましては、国立大学の役割を踏まえながら、私立大学の授業料の水準など、また、社会経済の情勢、家庭負担の状況を総合的に勘案しながら、丁寧に検討することが必要だと思っておりまして、しっかりと、現時点で、授業料に関して標準額を上げることは考えてはおりません。

大石 現時点では考えていない、現時点では標準額を上げることは考えていないということなんですけれども、将来考えるんですか、将来上げることを考えるんですか、あるいは、将来下げることを考えるんですか。

あべ文科大臣 国が示す標準額の設定に当たりましては、国立大学の役割を踏まえながら総合的に勘案するので、今後、国立大学法人の機能強化に向けた検討会におきまして、法人、国、ステークホルダーの間で教育研究コストの適切な負担という議論で進めてまいりますので、この議論の状況も踏まえつつ、丁寧に検討する必要があるんだと思っています。

大石 そういう議論に、中教審の審議会の委員に、学費を3倍の150万円にしろと言った人を文科大臣が任命したから、

島根県知事が、あなたは国賊だ、討伐しなければならない、そのように県知事が言ったんですよ。

だから、その人を討議に、150万にしますと言う人の意見をいろいろな意見だと言って、あえて委員に入れて、かつ、その方がたまたま入ったんじゃなくて、その方が何を言っているか、今申し上げますね。

その方は、結局、「国立大学の淘汰」をおっしゃっているんですよ。

文科大臣もそれを進めようとしているんですね。

その方、慶応義塾長の、慶応義塾大学教授の伊藤公平さんが、中教審で特別部会で提案ということで資料を出しているんですね。

その資料に150万ということがあって物議を醸しているわけなんですけれども、その方がおっしゃっているのは、その方は私立大学が不利だということを言っているんですよ。

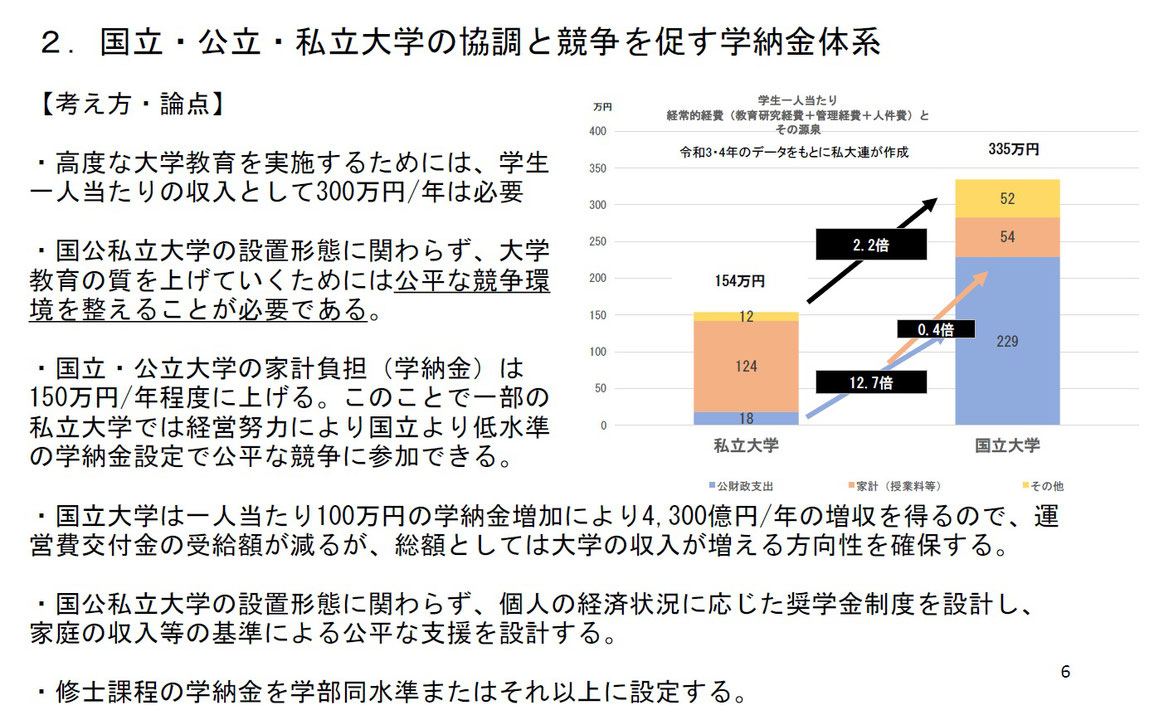

それで、グラフを出していて、私立大学への学生1人当たりの公金投入は年間18万円だと。

一方、国立大学は、229万円の、学生一人当たりの年間の公金の投入がなされている、ずるいと。

ずるいとは書いていませんけれども、12.7倍なんだというグラフを作って、だから、これは公平ではないということをおっしゃっていて、公平のためには公平な競争環境を整えることが必要であるとして、国立大学の家計負担は150万円程度に上げる、このことで私立、私学、私立大学では公平な競争に参加できると言っていて、ガチで上げろと言っているんですよ。

私立大学の入学金、授業料が124万円、平均。

でも、これはむちゃくちゃ高いんですよ。

本来ならば、国がちゃんと財源を出して、国がお金を出して、私立大学の学費、学生側の負担を下げなきゃいけないんですけれども、この方は、文科

省や財務省の路線と同じで、国立大学の負担を増やせ、家計負担を増やせということで公平な競争に参加できるとおっしゃっていて、これは結局は、大学が淘汰される、減らされるということを念頭に置いておっしゃっているんですね、この方は。

あべ文科大臣にお伺いしますけれども、公立大学の淘汰には賛成ですか。

あべ文科大臣 淘汰ということではなくて、いわゆる、私どもは、公平な負担、特に家庭の御負担をしっかり考えながら、私学は建学の精神に基づいてやっておりますので、そういうことも含めた総合的な勘案で行っていきたいというふうに思っております。

大石 わざわざ伊藤さんを中教審の委員にして、いろんな議論をやっていくんだと。

文科大臣自身がこのことについて2月25日に記者会見されているその記録では、「高等教育全体の規模のまずは適正化を図りつつ」と(文科大臣が発言している)。

まず適正化を図る。

急速な少子化の中で、答申で御指摘いただいているように、「高等教育全体の規模のまずは適正化を図り」ということをおっしゃっているんですよ。

かつ、授業料の件も、中教審の答申におきまして、短期的に取り組むべき方策といたしまして、近年の物価、人件費の変化、また教育活動に係る費用を考慮した個人、保護者負担の在り方について、個人負担と個人の支援、また機関の補助とバランスを勘案しつつ検討するというふうに授業料のことも言っているんですよ。

丁寧に検討したいと言っていて、結局は、上げる話をしているじゃないですか。近年の物価、人件費の変化、保護者負担の在り方について。

この伊藤さんの言っていることと全く矛盾しませんよね。

中教審の委員に入れて、規模の適正化を図ると言っているんですから。急速な少子化の中で高等教育の規模の適正化という、少子化が進んでいるんだから、高等教育全体の適正化というのは、少なくするということで合っていますよね。

あべ文科大臣 適正化ということでございますが、さっき委員がおっしゃった、例えば教員の給与の部分も、実は大学教員を目指す方が減ってきておりまして、大変、私ども懸念しているところでございます。

財源をどこにしていくかということも考えていきながらやっていかなきゃいけない中で、また、中教審の、特に、急速な少子化の中の高等教育の在り方の中で、だけれども、いわゆる適正な数といったときに、やはり地方大学のこともしっかり考えなきゃいけなくて、アクセスの確保、都市からの地方の動きの促進、また、大学を中核とした地方創生の推進なども含めた具体策を御提案いただいた中でございまして、この御意見をしっかりわきまえた上で、私ども、適正化ということを少子化の中でどう考えていくかという全体的なバランスを考えていきたいというふうに思います。

大石 つまりは、全体の規模の適正化を少子化の中で行うんだから、減らすということじゃないですか。

シンプルに言って違うんですか。

違うならおっしゃってください。

あべ文科大臣 適正に配置していくということは、統廃合、縮小も含めての話でございます。

大石 同時に、競争を促す学納金体系という、伊藤さんのおっしゃっていることも賛成ですよね。

あべ文科大臣 伊藤さんのおっしゃっている内容を私は具体的に承知をしているところではございませんが、いずれにしても、適正配置ということの中でどういうふうな意味でおっしゃったのかは私は承知しておりませんが、逆に、御存じであったら教えていただければと思います。

大石 中教審の令和6年3月27日の特別部会の資料2の1の中でそのように、タイトルで「国立・公立・私立大学の協調と競争を促す学納金体系」というスライドの中で、150万円に国立大学の学費を上げていくべきだというふうにおっしゃっているので、ちゃんと見てください。

実際に物議を醸している中で、中教審の委員として任命されていて、国賊やと言われているんですから、しっかりとここを見て、本当にあなたの考えと合っているのか、合っているんですけれども、150万に値上げはしてはいけないです。

※特別部会の資料2の1とは

文部科学省 中央教育審議会 大学分科会 高等教育の在り方に関する特別部会

令和6年3月27日 高等教育の在り方に関する特別部会(第4回) 配付資料 【資料2-1】大学教育の多様化に向けて(伊藤委員提出資料)以下掲載

大石 次、行きますね。

高校の教育無償化の議論も同じなんですけれども、結局のところ、公立の高校とか大学を畳むことで、この資料にもありますように、国立大学、公立の方が一人当たりの公金支出が大きいものですから、そこに大きな財源があるんだと。これは、高校の無償化でいえば維新の創設者の橋下徹さんが言っていて、そういう文脈の中で自民党と公明党と維新が三党合意を行って、今回の予算案を可決したという経緯があります。

これと一つのものだと考えているんですけれども、高校においても大学においても教育無償化なんだと、そういう冠はつけますけれども、中身を見れば、行われているのは主に公立高校の淘汰であり、実は、私立が優遇されているんだという議論の裏で、その真実というのは、公立の学校の方が公金投入がなされていますので、それを淘汰していくことによってその間違った財源というものが得られるということが、あけすけに語っている維新のような政党もあれば、あけすけには語っておられないですけれども、このような資料や考え方を見れば、同じ方向に向かっている、自民党も公明党も維新も財務省も同じ方向に向かっているんだと言わざるを得ません。

手を挙げておられるんですけれども、そこはちょっと結構です。

そういう淘汰と逆のことをやらないといけないって。

私は、今回の多子世帯の扶養要件を外す、こんなこと、修正案を出すなら、これを入れたら与党は少数なんだからいいんじゃないかと思いますけれども、こういう議論で終わるのではなくて、子供たちの少子化を食い止める、そして教育の機会均等、教育基本法の理念を実現するためには、この文科委員会の中で違う議論をやらなければいけないと考えていまして、特に、この淘汰という路線と、方向性と逆のことをやらないといけないと考えています。

それを学生さんが言っているんですよ。文科大臣にも申入れしているようですので、そのことについてお尋ねしますね、あべ文科大臣。

今年の2月13日に、学費値上げ反対緊急アクションの皆さんが文科大臣への要請書を出しております。

↓引用元

↓参考資料

全国に広がる学費値上げの動き 連帯して抗議する大学生たち :リンク先毎日新聞

大学の基盤的経費に対する国からの支援金の増額によって、高過ぎる授業料への改善を求めている。そもそも大学の授業料が高いということを国会の外の学生さんは問題にされているんです。

まずは、近年行われた学費値上げを撤回しろと。

東京大学でニュースに大きくなりましたけれども、東京大学以外でも、この間、学費値上げが国公立でも行われています。

そしてあわせて、これは学生さんの要求の続きですね、学費を10万円下げるための予算措置等を具体的に求めていて、文科委員会では本来こういった議論をなされるべきではなかったでしょうか。

文科大臣は、まず、この要請書、文科大臣宛てでもあるんですけれども、読まれましたか。

この要望についてどのような受け止めをされていますか。

あべ文科大臣 委員御指摘の要請書を含めまして、学費の在り方については様々な声があることは承知しているところでございます。

大石 様々な声で終わらせないでいただきたいんですよ。

この方々は、文科大臣や財務大臣宛てに、116の高等教育機関から集まった学生の方々でした。

大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専門学校などですね。そういったところから集まった方々が、学費が高過ぎると緊急での提言を行われていて、4つ、非常に優れているので読みますね。

1つ、近年行われた、来年度行われる学費値上げ撤回のため145.2億円を緊急措置してください。

2つ、大学等の学費をまず10万円引き下げるために3216.2億円を措置してください。

3、少なくとも世帯年収650万円まで無条件に受け取れる給付型奨学金を拡充してください。

そして、4項目めが非常に大事だなと考えたんですけれども、

4項目め、上記項目は、これらの今言った1から3までの項目は、国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金、地方公共団体への国庫支出金等、大学等の基盤的経費に資する国からの支援金の増額により実現してくださいということをおっしゃっています。

これはなぜ優れているかというと、やはり、国の間違った方向性の本質をつかれているからですね。

国立大学でいうと、運営費交付金というのが公金で支出されるわけですけれども、それらが下げられてきた、あるいは、下げ止まったとしても、運営費交付金の中身をできるだけ競争的なものにすると。

財務省とかが熱心にそういう運動をされているんですけれども。

運営費交付金というのは、大学の研究の設備投資だったり学校の先生の人件費だったり、基礎的な、学生さんを受け入れるとか、運営の部分ですのに、そこを下げて、あるいはその中身の組成を競争的なもの、札つきというかひもつきのものに変えて、よりそこのエッジを利かせていくのだというのが、財務省の建議で出されている内容ですね。

ほかに、競争的資金というものも増やさせていますけれども、結局これも、すごくそれに、学校の先生がその書面に追われたりすることで、まともな研究ができない、研究できる日があればラッキーというのが大学の現場の先生の声なんですよね。

だから、見た目上増えているやないかと財務省は資料でおっしゃるんですけれども、そうではなくて、結局そのような間違った無駄な競争みたいな、あるいは、独法化して民間ビジネスになる部分だけをやらせる。非常に短期間の資金で、雇われるのは非正規の研究者なんですよね。労基法さえ無視したような、プロジェクト終了で雇い止めというような、劣悪な教育環境、研究環境の中で大学というのが苦しんでいるんですよ。

だから、この学生さんたちは、学生と大学側が交渉する中で、やはりこの運営費交付金というものが、国が削減させたり、競争のために本来必要なところの使いしろを削ってやっているということに着目して、それをやめろと。国は運営費交付金をちゃんと増やせ、その増やす中で我々学生の授業料を下げろ、十万円下げろという要求をしていて、非常に真っ当な、本質を見据えた要求だと考えています。

このように述べましたが、やはり文科省が、今回の支援法という形で支援をうたっているかのような法案を出されていますが、既にたくさんの委員に指摘されているように、これは家庭の支援にならないし、本質的には違うことを文科省全体としてやって、公立学校を淘汰していくという方向性の隠喩を入れるという国賊なことをやって、実は学生の教育の機会均等を潰しているのが今の文科省の方針、方向性であるということをあべ大臣には是非理解して行動を起こしていただきたいです。

最後に、やはり消費税を財源としているということが非常に、袋小路といいますか、このような議論を続けていては、もう本当に、目先の、財務省的な、財源がないのを緊縮で、人と教育というのを壊していくんです。だから、この法案も、その設計図そのものが、社会全体で人を支えていくと称して、消費税という、末端の人たちから広く取る消費税のみを財源として、まあ、変なゲームですね、多子世帯という定義に外れたらもらえないような、実質的に9分の7の人がそこから漏れてしまうような制度をこねくり回して、この春に何か少子化対策をやったんだみたいなことは、もう全くもって許されません。

先日も申し上げましたが、教育基本法では、文科省の役割として、権力者が政治的な介入だったり強権発動はしてはいけないんですね、

あくまでも教育環境の整備、教育条件の整備をするのが文科省であり、それがあべ大臣のお仕事です。

先日も言いましたけれども、それは何かというと、やはり機会均等で、ちゃんとした、学費を無償にして、誰もが大学に望めば進んでいける社会。それから、米軍機騒音の話、これは引き続き扱っていきますけれども、教育環境、そういったものをちゃんと整備する責任を持つこと。

そして、ブラック校則という、もう憲法違反ですからね、そういったことを、憲法違反だったり、子どもの権利条約違反になっているようなことを正していくのがあべ文科大臣のお仕事ですので、このような法案を出したりするのではなくて、子供たちのためのことをやっていきましょう。

以上です。終わります。

※衆議院、文部科学委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

コメントをお書きください